Anomali Anjing Penjaga Juli 13, 2009

Posted by ruasbuku in resensi.1 comment so far

Judul Buku : Wajah Retak Media

Penulis : Kumpulan Laporan Penulisan 14 Jurnalis

Penerbit : AJI Indonesia dan Yayasan Tifa

Jumlah Halaman : 142 halaman (Terbit Mei 2009)

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk (Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik)

Independen merupakan roh redaksi. Jika wartawan menulis berita bias dan memihak, yang paling dirugikan adalah pembaca. Maka tidak heran, dalam kode etik jurnalistik yang disepakati puluhan organisasi wartawan, perkara menjaga independensi ini diletakan pada pasal pertama.

Namun, apakah dalam prakteknya prinsip keindependenan ini sudah diterapkan secara benar. Jawabannya, mungkin sudah, namun belum optimal. Redaksi masih rentan terkena intervensi. Jika dintervensi lewat ‘telepon malam’ pemerintah, saat ini independensi redaksi justru diancam pemilik perusahaan media, dan pemasang iklan.

Penyimpangan-penyimpangan media ini dikupas tuntas dalam buku bunga rampai laporan penulisan pemenang beasiswa “Independensi dan Profesionalisme Media 2008” Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bersama Yayasan Tifa. Buku berisi 14 tulisan ini ditulis 14 jurnalis dari berbagai kota.

Seperti halnya kumpulan tulisan, buku ini membahas beragam topik. Namun benang merahnya, tulisan di buku berjudul Cermin Retak Media ini, tetap berbingkai pelanggaran kode etik jurnalistik. Pembahasannya tidak melulu soal independensi dan intervensi, namun juga pernak-pernik dunia kewartawaan.

Mulai dari wartawan yang terjun ke dunia politik dengan menjadi Caleg tanpa melepaskan status kewartawanannya, pelanggaran batas api antara iklan dan berita, keterlibatan wartawan sebagai pencari iklan, fenomena stringer di dunia pertelevisian, fenomena amplop, hingga ‘permainan’ redaksi untuk menangguk iklan dari berita-berita keras. Kesemua itu, adalah anomali anjing penjaga (watchdog anomaly).

Tulisan Asep Saefullah berjudul Membungkam Kritik Demi Iklan (Hal-137), misalnya. Reportase jurnalis Kota Cirebon ini memperlihatkan bagaiman berkuasanya iklan dalam kasus dugaan pelanggaran kampanye Caleg Partai Golkar Enggartiasto Lukito di harian Radar Cirebon. Saat media nasional ramai memberitakan dugaan pelanggaran itu, Radar Cirebon justru memilih tidak melakukannya. Sebabnya, Enggar adalah pengiklan utama di media itu.

Fenomena yang sama juga ditemukan Ahmad Nurhasim di harian Pikiran Rakyat dalam kasus pemilihan Gubernur Jawa Barat (Hal-111). Sebagai koran terbesar di Jabar, Pikiran Rakyat (PR) secara diam-diam ‘mengabdikan diri’ ke salah satu pasangan, yakni Danny Setiawan-Iwan Sulandjana (Da’i). Keberpihakan ini dilihat Ahmad dari pemberitaan PR menggiring opini publik untuk memilih calon gubernur incumbent ini. Semua berita positif dimuat di harian itu.

‘Keberpihakan’ yang dibantah redaksi PR ini bukan tanpa alasan. Dai’ menjadi pasangan pengiklan utam di harian itu. Bahkan di hari terakhir kampanye, Dai’ memborong empat halaman PR full color seharga ratusan juta rupiah.

Hal menarik lainnya seperti tulisan Robby Efendi yang menelisik Harian Sumut Pos berjudul Habis Gebrak, Terbitlah Iklan (ha-7). Tulisan enam halaman itu melaporkan, perubahan kebijakan redaksi Sumut Pos usai pertemuan jajaran petinggi media di bawah Jawa Pos Group itu dengan Direksi Bank Sumut.

Sebelum pertemuan berbungkus ‘silaturahmi’ digelar, Sumut Pos rajin memberitakan berita keras terkait jeleknya kinerja bank daerah itu. Namun, sikap itu kemudian berubah 180 derajat. Sebabnya, adalah adanya komitmen Bank Sumut untuk beriklan di media tersebut.

Penyimpangan lainnya adalah terekam dalam reportase Muhlis Suhaeri dalam tulisan Saat Jurnalis Berpolitik (hal-39). Jurnalis tamatan ISIP Jakarta ini menuliskan aktivitas puluhan wartawan di Kalimantan Barat yang putar haluan ke dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD.

Perpindahan profesi itu sebenaranya tidak dilarang, yang menjadi masalah adalah mereka tidak melepaskan status kewartawanannya.

Kemudian ada juga fenomena stringer atau tuyul di dunia pertelevisian (hal-19). Istilah tuyul merujuk pada kameramen yang bekerja kepada kontributor TV di daerah. Karya Anton Muhajir mengambil sampel di Denpasar Timur. Stringer tidak ubahnya seperti ‘budak’ bagi reporter atau kontributornya.

Mereka bersitungkin mencari gambar dan berita di lapangan, namun yang mendapat nama adalah kontributor. Kasus ini biasanya terjadi kontributor TV-TV nasional di daerah.

Lalu ada juga keengganan RCTI dan okezone.com memberitakan kasus Sisminbakum. Sebabnya, adanya keterlibatan big bos MNC (kapal induk RCTI dan okezone) Harry Tanoesoedibjyo dalam kasus itu. Kemudian juga ada tulisan Bodrek Made in Deli Serdang yang ditulis Irvan. Tulisan ini menguak prilaku ‘ngamplop’ wartawan di Deli Serdang. Parahnya, mereka memutar tafsir berita layak diliput jika ada uang dan berbau proyek.

Meski sampel diambil dari beragam kota, anomali dunia jurnalistik Indonesia yang terekam dalam 14 karya ini, terjadi di semua kota di Indonesia. Di tengah persaingan, Pers memang dihadapkan pada dilema. Tidak pandai-pandai menyikapi keadaan, bisa-bisa mati sebelum berkembang. Namun masalahnya, pilihan yang diambil sering kali bertentangan dengan kode etik yang harusnya dijunjung tinggi.

Independensi, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk, menjadi kabur. Karena wartawan disibukkan dengan tugas-tugas non jurnalitik. Bisa jadi banyak wartawan yang tidak pernah membaca KEJ dan UU Pers No 40/1999.

Makanya tidak heran, banyak kalangan mengeluhkan rendahnya kualitas wartawan dan hasil pemberitaan yang mereka hasilkan. Wartawan tidak lagi diposisikan sebagai kerja intelektual, namun benar-benar kuli yang kadangkala juga diperbantukan sebagai pencari iklan. Yang terjadi, produk jurnalistik makin bias dan pembaca dibohongi.

Sesuai judulnya, Wajah Retak Media, buku ini memaparkan kondisi real media tanah air. Bagi para penulis yang juga jurnalis, mengungkap masalah ini ke publik, tidak beda dengan Manapuak Aia di Ateh Dulang. Karena ini adalah borok sendiri. Namun setidaknya, lewat buku ini ada upaya memperbaiki diri dari dalam. Upaya menjadikan pers tanah air lebih berkualitas dan jauh dari prilaku-prilaku negatif.(nto)

Buku Satu September 24, 2008

Posted by ruasbuku in resensi.add a comment

MENGUBUR NEGERI SUCI TIGA AGAMA

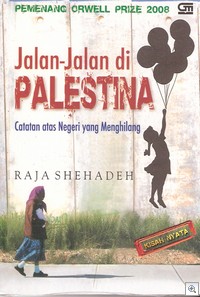

Judul : Jalan-Jalan di Palestina, Catatan atas Negeri yang Menghilang

Penulis : Raja Shehadeh

Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama

Cetak : 2008

Tebal : 237 Halaman

Membayangkan Palestina kita dihadapkan pada kengerian. Mayat-mayat bergelimpangan, peluru yang bergetar membelah langit dan detuman mortir yang menghujani daerah suci tiga agama samawi ini. Palestina adalah negeri dimana penjajahan diperlihatkan secara kasat mata.

Mungkin kutukan bagi Palestina adalah posisinya yang begitu sentral dalam imajinasi Barat, baik secara historis maupun religius. Negeri ini dirupa dan dibingkai untuk menyamai kejadian-kejadian suram yang tercatat disana. Sejak diduduki Israel 1967 silam negeri ini benar-benar telah berubah. Bukan saja peta politik, tapi juga wilayah.

Persoalan Palestina tidak saja soal ribuan rakyat tewas selama masa pendudukan. Raja Shehadeh, penulis buku ini secara gamblang menyingkap cerita utama penjajahan Zionis atas Palestina. Penulis yang seorang pengacara di Palestina ini mendedahkan dasar utama Israel merebut tanah yang dijanjikan.

Disana-sini pemukiman baru Israel berdiri mengepung rumah-rumah Palestina. Negara Yahudi ini benar-benar, seperti terucapkan Ariel Sharon pada pertengahan 1980-an “Kami ingin membuat peta negara yang sama sekali baru, sehingga kami mustahil diabaikan (Hal 68). Saat itu dia masih seorang Menteri pertahanan.

Buku Jalan-Jalan Palestina ini berisi enam bab cerita jalan-jalan Raja Shehadeh dalam kurun 26 tahun diperbukitan sekitar Ramallah, Jerusalem dan Laut Mati. Tiap perjalanan punya rute sendiri, melintasi jarak dan waktu, berlatar sejarah suci negeri tiga agama besar dunia.

Lewat buku ini Raja Shehadeh seakan membantah penggambaran para pengembara Barat yang lebih banyak menceritakan Palestinasebagai negeri tandus dan gersang. Dalam buku ketiganyanya ini, penulis yang juga seorang pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) di Pelestina ini menunjukan kepada dunia bahwa Paletina bukanlah negeri gersang. Palestina penuh keelokan dengan bukit-bukit hijau yang ditumbuhi pohon pinus dan zaitun. Negeri tempat bunga-bunga bergantian mekar disetiap musim. Negeri dengan laut mati berwana biru mempesona.

Sayangnya, negeri elok itu sekarang berubah sama sekali. Pencaplokan tanah oelh Zionisme telah mengubah daerah itu. bukit-bukit hijau didatarkan, pepohonan ditebang dan mata air dibendung, semata-mata demi pemukiman bangsa Israel yang tumbuh bak cendawan dimusim hujan di antero Palestina.

Tidak salah jika Raja Shehadeh mengatakan buku yang memenangi Orwel Prize 2008 ini sebagai sebuah catatan atas negeri yang menghilang. Faktanya memang seperti itu. Sejak pendudukan Israel, peta Palestina benar-benar, seperti kata Ariel Sharon, telah diubah.

Disana-sini berdiri pos-pos pemeriksaan. Dinding pemisah pun dibangun membentang berkelok-kelok. Jalan-jalan layang dibuat untuk kebutuhan warga Israel. Negara Yahudi itu bukan saja membagi-bagi tanah Palestina, tapi juag menentukan kehidupan sosial dan ekonomi rakyat. Mereka dipaksa hidup sebagai orang asing di negeri mereka sendiri.

Lihat saja bagaimana penderitaan warga Desa Beit Ur (hal 100). Israel membangun jalan beton membelah desa itu dan beberapa desa tetangganya. Warga tidak bisa menggunakan jalan dengan arus lalu lintas padat itu karena dipagari dinding pembatas. Israel sengaja tidak menyediakan jembatan penyebaran, sehingga warga Desa Beit Ur tidak bisa melintas walau sekadar untuk memetik pohon zaitun yang ada di seberang jalan.

Palestina ternyata menyimpan ironi lain. Perjanjian damai Palestina-Israel ditandatangi di Oslo Norwegia, 20 Agustus 1983 antara Arafat dan Yitzhak Rabin, membuat banyak orang Palestina merasa “kalah”. Karena perjanjian ini menafikan perjaungan hukum yang sudah dilakukan orang-orang seperti Raja Shehadeh, puluhan tahun membendung pencaplokan tanah Paletina.

“Persetujuan Oslo mengubur kebenaran yang kuyakini. Satu-satunya perjuangan yang diakui adalah perjunagn bersenjata PLO. Perjuangan itulah yang telah mendatangkan “perdamaian” di Palestina,” (hal 145).

Raja Shehadeh merasa persetujuan Oslo itu salah. Dia merasa para pemimpin PLO yang menjadi juru runding tidak menguasai persoalan utama Palestina. Berbeda dengan pemimpin PLO yang lebih banyak menghabiskan waktu di luar negeri, Raja Shehadeh lahir dan besar di negeri itu. Prediksinya ternyata benar, beberapa tahun kemudian Pesetujuan Oslo gagal.

Terbentuknya rezim baru di Paletina ternyata punya implikasi lain. Pepatah kekuasan cenderung korup, ternyata benar. Pada halaman 158, dia menceritakan kisah salah satu temanya, Viktor yang frustasi dengan korupsi di rezim baru itu. Pengusaha software komputer ini akhirnya memilih meninggalkan Palestina untuk selamanya.

Palestina dalam ingatakan kita bukan sekedar negeri indah nan jauh disana. Secara historis dan religius dia berkelindan erat dengan tanah ini. Sebagai negeri dengan umat Islam terbesar di dunia, relakah kita negeri ini menghilang dari peta dunia. Negeri tempat kiblat pertama–Masjidil Aqsa–umat Muslim berdiri. (nto)

Prolog September 24, 2008

Posted by ruasbuku in Uncategorized.1 comment so far

Blog ini sudah lama kali saya bikin. Tapi baru sekarang bisa saya diisi. Ternyata menulis lebih sulit daripada sekadar membaca buku. Insya Allah secara berangsur akan saya buat ulasan singkat ratusan buku yang tergeletak saja di rak buku di kamar kostan. (nto)